- セカンドって中継プレーとか連携プレーが多すぎて覚えられない

- 細かいステップとか近距離を投げるスナップスローとかできるようになりたい

- レギュラーのあいつより打てるのに使ってもらえないのは悔しい

セカンド守備は全ポジション中1番複雑であり、強い打球にも弱いボテボテのゴロにも対応する必要があるため難しいですよね。

特に連携プレーは断片的に覚えていても試合では通用しませんし、例えば一、二塁間の打球をゲッツーにするスローイングだけ得意でも信頼はされません。

そこで本記事では、「セカンド守備の全体像がイマイチわからない」「ライバルとの〇〇の差を埋めたい」あなたに、セカンド守備におけるゴロ捕球やゲッツー、牽制や中継プレーなど網羅的に解説します。

小学から高校まで野球を続け、社会人になった今も草野球を楽しむ筆者がお届けします。

この記事を読むと

- セカンド守備に必要な捕球・スローイングのコツがわかる

- 牽制や中継プレーで覚えるべきことがわかる

- バント処理やベースカバーの基礎がわかる

ようになってます。

「自分に何が足りないのかわからない」

「足りないものはわかるけどどう埋めて良いのかわからない」

人にオススメです。

課題を1つずつ潰していき、守備の司令塔として試合で活躍しましょう!

目次

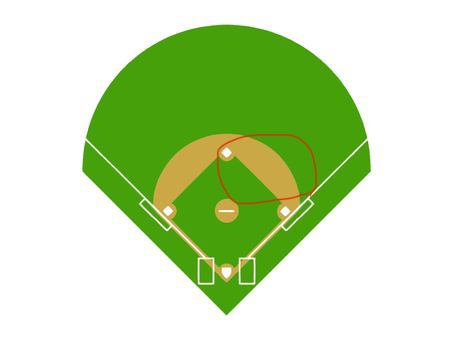

守備範囲は広い

セカンドの守備が難しい原因の1つに、守備範囲の広さがあります。

セカンドは

- ピッチャーの横

- セカンドベース

- ライトの前

- ファーストの後ろ

を守ります。

サードファーストのようにファウルラインに触れないポジションであるため、守備範囲が広くなりがちです(ショート、センターも同じく広いです)。

他のポジションの守備範囲と重なる場所に打球が飛んだら、声をかけ合い、どちらが捕るか明確にしましょう。

セカンド守備のかまえ

守備の一歩目を決める”かまえ”。

一般的には「低くかまえろ」と教わってきましたが、どのポジションでも同じように低く構えるべきなのでしょうか?

答えは「No」で、

セカンドはファースト・サードより腰高で、外野よりは低く

が正解です。

なぜなら、セカンドはファースト・サードよりバッターからの距離が遠く、左右に動く範囲が広いからです。

セカンドベース付近の打球やファースト後方のフライも処理することを考えると、動きやすい方がいいですからね!

3種のゴロ捕球

セカンドは守備範囲が広いため、捕るべき打球もさまざまあります。

加えてショートやファーストなど5つのポジションと隣り合っているため、声がけも重要です。

自分が捕るべき打球と捕り方をマスターしましょう。

セカンドのゴロ捕球は

①正面②二遊間③一、二塁間

とあり、それぞれ意識することが違います。

捕球の基礎が向上する!

板グラブのメリットと練習方法はこちら⤵︎

正面

正面の打球はゴロ捕球の基本通り、股を割って捕りましょう。

ただし、右バッターで力のないゴロが飛んできたときは自分の左側に流れていくこともあるため注意が必要です。

また、正面でも前方にボテボテのゴロが飛んでくることがあります。

ボテボテの緩いゴロが飛んだきたときは待って捕ると確実にセーフを与えてしまいますが、

- 思いっきりダッシュして捕る

- すぐ握り替えてランニングスロー

すると俊足バッターでもアウトにできます。

特にバッターランナーが俊足の場合、ガッチリとってスローイングしたら間に合いません。

バッターの足が速いときは当て捕りで素早く握りかえるのが有効ですよ!

また、ランニングスローは

- 右足が着地しているときに投げる

- 捕球した高さから上体を起こさない

- 肩のラインを回すように投げる

- 右腕と左足を体の中心に寄せるように投げる

とスピードのついたボールを投げられますよ。

ランニングスローのより細かいポイント、リリースのコツ、今からでもできる練習方法を知りたい人はこちら

二遊間

二遊間の打球はファーストから離れながら捕るため、足で踏ん張りましょう。

左足を前に出して逆シングルで捕ることが多いですが、意外と逆シングルだと捕球できない人も多いです。

逆シングルで確実に捕球するコツは

- 背筋を伸ばして目線を低くする

- 左足をステップしている最中にバウンドとタイミングを合わせる

- グローブは下から上、前後に動かす

- 打球のラインにグローブを入れる

- 体(胸)の正面=左足の斜め前で捕る

ことです。

また、腕全体でグローブを動かそうとするとブレやすくなるため、肘を起点にして動かしましょう。

逆シングルのより詳しいコツ・今より上手くなる練習方法を知りたい人はこちら

一、二塁間

一、二塁間の打球はグローブ側の打球であるため捕球しやすいですが、ファーストと距離が近くなる分送球の強さに気をつけましょう。

あまりにも速いボールを投げるとファーストは捕りにくいですよ。

「近距離を強すぎず弱すぎず投げたい」「でも不器用だから力加減が苦手」

な人は、スナップスローが最適です。

スナップスローのコツは

- フラフープを回すように股関節を動かす

- ライブでタオルを回すように腕を回す

- 人差し指と薬指の付け根からリリースする

ことです。

キャッチボールのときから意識して挑戦しましょう!

もっと詳しくスナップスローのコツ・練習方法を知りたい人はこちら

土壇場でエラーしにくくなる練習方法はこちら!

フライ捕球

セカンドは5つのポジションと接しているため、フライが上がったら声がけが必要です。

判断基準は

- ピッチャー方向→捕りにいきつつ風など考慮して声がけ

- ファースト方向→ファースト後方は捕りに行く

- セカンドベース方向→ショートと声がけ

- ライト方向→ライトの守備位置を考慮して声がけ(基本はライトが捕る)

となっています。

お互い怪我をしない、確実にアウトを取るために声がけをしっかり行いましょう。

ゲッツー

セカンド守備の”醍醐味”といえば”ゲッツー”です。

ゲッツーとは、

- ランナーがいる場面で

- 打球が飛んできて

- ランナーとバッターランナーの2人両方をアウトにする

プレーのことです。

だいたい、セカンドベースで1つ、ファーストベースで1つアウトをとります。

セカンドの動きは打球の飛んだ方向が

- ライト側→捕球してセカンドに投げる

- センター側→捕球できたらセカンドベースにいるショートにトス

- サード、ショート側→セカンドベースに入って送球を受け取る、ファーストに送球する

となります。

自分で捕球→投げる場合(ライト側)

自分の方に打球が飛んできたときは、捕ってセカンドベースに投げましょう。

と、簡単に言いたいところですが、投げる際にコツがあります。

セカンドベースに投げるコツは

- 捕球する

- 右足を体の後ろに引く

- 胸をセカンドベースに向けて投げる

ことです。

また、ゲッツーのスローイングでもスナップスローを使います。

セカンドにとっては必須技術なので、ぜひ身につけましょう!

【不器用でもできる】スナップスローのコツとできるようになる練習方法を知りたい人はこちら

自分で捕球→トスする場合

セカンドベース付近で捕球したときは、ベースに入ったショートにボールをトスします。

トスのコツは

- 捕球したらショートにボールを見せる(白い部分が見えるとショートも目で追いやすい)

- 体ごと持っていくつもりでトスする

ことであり、ショートが捕球しやすいよう思いやりを持つことが大事です。

また逆シングルで捕球した場合は、グラブトスも考慮しましょう。

また、正面付近の打球が来て、ランナーが俊足の場合は、スローイングする暇がない場合があります。

その際は、現楽天の浅村選手のように、バックトスをして速く正確にボールを送りましょう。

バックトスのコツはこちら⤵︎

送球を受けてファーストに投げる場合(ショート、サード側)

サード、ショート側の打球のときは①ベースに入り②ファーストに送球する必要があるので足の使い方が複雑です。

具体的なやり方はこちらの動画で紹介しています。

基本的なステップ(足の使い方)は

右→左(ベース踏む)→右(背中側に踏み出す)→左(ファースト方向にステップ)

です。

もっと動作を省きたい場合は

左→右(ベース踏む)→左(ファースト方向にステップ)

となります。

もっと詳しく動き方を知りたい、練習したい人はこちら⤵︎

牽制(けんせい)

ランナーが2塁にいるときは、盗塁や、大きくリードされると困りますよね。

ヒット一本で得点されてしまうかもしれません。

無駄な失点を防ぐためにも、ピッチャー、キャッチャー、ショートと連携してランナーを牽制しましょう。

セカンドは、ピッチャーが左投げの場合にサイン(牽制するかどうかの指示)を出します。

※右ピッチャーのときはショートがサインを出します。

どちらがベースに入るか、どんなタイミングで入るかを含めて、チームで練習しましょう。

盗塁されたとき

一塁ランナーに盗塁されたときは、セカンドかショートのどちらかがセカンドベースに入りましょう。

基本的には

右バッター→セカンド

左バッター→ショート

が入ります。

これは、

バッターは引っ張りの打球が多いものなので、右バッターならレフト側、左バッターならショート側に野手全体が寄る

ためです。

右バッターだけど流し打ちしかしないなど、特徴があるバッターならショートと相談して柔軟に対応してもいいでしょう。

中継(カット)プレー

外野に打球が飛んだとき、ベースと外野の間に中継(カットマン)を入れることで、内野に正確にボールを返すことができます。

中継がいないと、外野手は長い距離を正確にスローイングする必要があり大変です。

必ず中継に入ってあげましょう。

また、セカンドは特にいろんな野手と守備範囲が被ってることもあり、さまざまな中継プレーに関わります。

中継プレーにおけるセカンドの動きは次のとおりです。

| レフト側で外野手の前 | セカンドベースに入る |

| ライト側外野手の前 | 外野手とセカンドベースの間 |

| レフト側外野手の頭超え | 2枚目(内野に近い方) |

| ライト側外野手の頭越え | 1枚目(外野手の方) |

ランナーがどこにいるかによっても変わりますが、基本は↑です。

バント処理の連携

バント処理は内野手全員が動くため、ベースカバーが必須です。

ベースカバーをしないと

「せっかく打球を捕ったのにファーストベースに誰もいなくて投げられない」

なんてことが起きます。

ランナーがいるベースで場合分けして解説します。

ランナー1塁

| サード、ショート側 | セカンドベースに入る |

| ファースト側 | ファーストベースに入るor後ろでカバー |

| キャッチャー、ピッチャー前 | ファーストベースに入る |

ランナー2塁

| サード、ショート側 | ファーストベースに入る |

| ファースト側 | ファーストベースに入る |

| キャッチャー、ピッチャー側 | ファーストベースに入る |

ベースカバーは

”空いているベースに入る”ことが鉄則です。

お手本にしたい!?プロの上手いセカンドランキング!

色々とセカンド守備に必要な動きを解説してきましたが、実際にプロやメジャーの試合を見て学ぶ方が効果的なこともあります。

ということで、プロ野球界で「上手い」と言われる選手について勝手にランキングしてみました。

ランキングの結果がこちら

- 山田哲人選手(ヤクルト)

- 外崎修汰選手(西武)

- 菊池涼介選手(カープ)

「え!?菊池選手が1番じゃないの!?」という声が聞こえてきそうですが、アマチュア選手の「お手本」になるかどうかは怪しいです。

なんせ、とんでもない体の強さと身体操作があってこその菊池選手ですからね。

となると菊池選手より、基本の動きを極限にまで高めた山田選手と外崎選手の真似をするのが良いでしょう(難しいのは承知ですが)。

実際、山田選手と外崎選手はUZR(※)が12球団中1位と2位でしたよ。

※UZR:同じポジションを守る平均的な選手と比べ、どのくらい失点を防ぐことができたかを測る指標です。(参考:https://base-info.com/uzr)

まとめ

- セカンドの守備範囲は広い

- 正面のボテボテはチャージしてランニングスロー

- 二遊間の打球は正面or逆シングルで踏ん張って投げる

- 一、二塁間で捕球したら速すぎず遅すぎずスナップスローで

- 正面の打球でゲッツーを狙うなら切り返しスローが大事

- 二遊間の打球でダブルプレイを狙うならトス

- サード・ショートの送球を捕るときは細心の注意を

- 左投げピッチャーのときに牽制のサインを出す

- 右バッターのとき盗塁されたらセカンドベースに入る

- 中継プレーは打球方向と飛距離によって柔軟に

- バント処理は基本ベースカバー

以上がセカンドの動きの解説でした。

セカンドは、野手の中で1番走り、運動量も多いので大変なポジションではあります。

ただ、その分良いセカンドがいるとチームは強くなるのでたくさん練習してうまくなりましょう!

【スカパー!】1chから自由に選べて変えられる!