- とにかく速いボールを投げたい。

フィールディング?知らんなぁ。 - ピッチャーを始めたばかりで動きがわからない!

- ベースカバーやバント処理のコツがあれば教えて欲しい!

ピッチャーをしていると守備力も求められるため、いろんな悩みが出てきますよね。

”投げるだけ”のピッチャーなんて掃いて捨てるほどいるため、フィールディングもできないとエースにはなれません。

しかも連携や打球処理ができないと余計な失点をしてしまい、本題のピッチングにも影響します。

そんな守備で悩むピッチャーたちに、ピッチャーに関する基本ルール、バントやベースカバーなどのフィールディングを伝授していきます。

小学(軟式)〜高校(硬式)まで経験し、現在も草野球をしている筆者が解説します。

本記事を読むと

- 投げた後どこに動けば良いのか、どう声をかけたら良いのかがわかる

- どこにカバーリングすれば良いのかがわかる

- ベースの入り方や打球の捕り方、トスの仕方など細かい技術もわかる

ようになりますよ。

これから解説する内容を試合で実践し、負けないピッチャーになりましょう!

目次

ピッチャーに関わるルール

ピッチャーはプレートから投げる

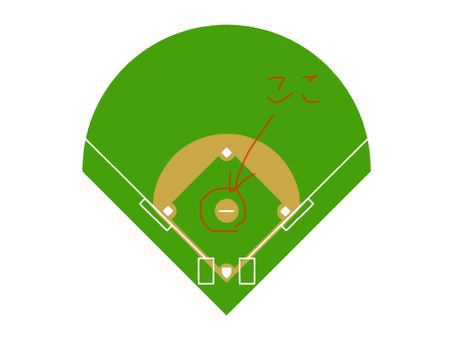

ピッチャーは↑画像の赤丸で囲った位置にある、白い横棒(プレート)から投げます。

プレートからホームベースまでは

- 中学生以上の野球(軟式、硬式両方)は18.44メートル

- 少年野球(軟式、高学年)は16メートル

- 少年野球(軟式、低学年)は14メートル

- リトルリーグ(硬式、〜中学1年)は14.04メートル

- ボーイズリーグ(硬式、小学生の場合)は15.367メートル

と決められています。

なお、

- プレートの後ろから助走をつけて投げる

- プレートの前から投げる

のはダメです。

試合の進み方

野球の試合は

- 3アウトとられるまで1イニングを

- 攻撃と守備を交代しながら

- 9イニング(草野球だと7イニング)

繰り返します。

アウトをとる方法

1イニングを終えるために3つのアウトが必要です。

アウトのとり方は

- スリーストライクをとる

- ゴロを打たせ、ランナーがベースに着く前に送球して捕る

- 打球をノーバウンドで捕る

- ランナーを牽制で刺す

など、様々です(守備妨害など難しいのは省きました)。

ストライクアウト

ピッチャーが投げたボールは”ストライク”または”ボール”と判定されます。

ストライクと判定されるためには、ストライクゾーンに投げる必要がありますが、ストライクゾーンの定義は

- バッターが構えたとき

- ホームベース上で

- 膝頭の下部から

- 肩の上部とズボンの上部の中間点

とされています。

なお、2ストライクからバッターがファウルを打っても3ストライクとはカウントされず、そのままのカウントで再開します。

3ストライクを取るとバッターはアウトになります。

ゴロを打たせる

バッターにゴロを打たせて、野手がボールを捕ったら、ファーストに投げます。

バッターランナーがファーストベースに着く前にファーストが捕ったらアウトが成立します。

※”あらかじめランナーがどこにいるか”によって投げる場所は変わりますが、基本はファーストに投げます。

打球をノーバウンドで捕る

バッターが打った打球を、野手がノーバウンドで(打球が地面に着く前に)捕るとアウトが捕れます。

フライやライナーなどが該当します。

ランナーを牽制で刺す

”刺す”なんて過激な表現が出てきてびっくりしたのではないでしょうか。

野球界では、ランナーをアウトにすることを”ランナーを刺す”といいます。

そう、ランナーをアウトにすることもできるのです。

”ランナーを刺す”方法は、

- ランナーがいるベースにボールを投げて

- 味方の野手がボールを捕り

- ランナーがベースに着いていない状態でタッチすること

これでランナーをアウトにできます。

アウトになったランナーは、ベンチに戻ります。

フィールディング

ピッチャーはピッチングが仕事ですが、ボールを投げ終わった瞬間から”一人の野手”になります。

投げ終わった後の守備で気をつけて欲しい基本をご紹介しましょう。

フライは他の野手に任せよう

バッターが放った打球によっては、自分のいる場所付近にフライが飛んでくることもあります。

フライが飛んできたら

- マウンド(プレートがある場所)からよける

- 自分に来るフライだけ捕る

- それ以外は野手の誰かに任せる

ことが大事です。

ピッチャーに変な負担をかけないよう、野手がカバーしてくれるので割り切って任せましょう。

ファースト、セカンド方向はベースカバー

- ファーストがベースから遠いところで打球を捕った

- ファーストが打球を捕ったけど、ランナーがベースに着くまでにベースを踏むのは間に合わない

というときがあります。

せっかくゴロを打たせたのにアウトにできないのは「もったいない」ですよね。

ということで、

ファースト、セカンド方向にゴロが飛んだらピッチャーはファーストベースにカバーに行きましょう。

ダッシュして1塁ベース手前からファウルラインに沿って入り、ベースを踏んだ後は内側を抜けることが大事です。

また確実に捕球するため、トスを捕ってからベースに入りましょう。

(ファーストが追ったけど捕れず、セカンドが捕球して投げてくる場合もあります)

サード、ホームベースカバー

長打を打たれたり、暴投したときはサードベースやホームのカバーも必要です。

- ランナー無しで2塁打以上、ランナー1塁で単打以上

→サードベースカバー - ランナー2塁で単打以上、ランナー1塁で2塁打以上、ワイルドピッチ、パスボール

→ホームベースカバー

失点に直結しやすい場面ですので、忘れないようにしましょう。

バントの処理

ランナーがいるときはバントの処理も必要です。

そして、バントの処理は”ランナーがどこにいるか”にもよるので、計6パターンを解説します。

| ランナー | 打球 | 投げる(orカバー) |

| 1塁 | ファースト側 | 捕って2塁(or1塁)に投げる |

| サード側 | サードベースカバー | |

| 2塁 | ファースト側 | 打球を追う(ファーストに任せても良い) |

| サード側 | 捕って3塁(or1塁)に投げる | |

| 1、2塁 | ファースト側 | 打球を追う(ファーストに任せても良い) |

| サード側 | 捕って3塁(or1塁)に投げる |

バントさせたくないときの配球

バント処理をパターン別に解説していますが、そもそもバントさせたくない場合はどんなボールを投げたら良いのでしょうか。

その答えは

- インハイ(内角高め)の真っ直ぐ

- アウトロー(外角低め)の変化球

が良いでしょう。

インハイに真っ直ぐが来るとバッターのアゴが上がりフライになりやすく、アウトローに変化球を投げたら追いかけても当たらず、ストライクになる確率が高いからです。

高校のときは練習でインハイの真っ直ぐをよくバントしていました。

苦手なバッターは多いはずです。

バントの捕り方

バントを処理する際に意識して欲しいことは

- 打球に近づくにつれて小股で走る

- 自分が捕るか、他の人が捕るか、送球先を支持する声を出す

ことです。

またバントして転がってきた打球に対して、正面または半身で捕る方法があります。

速く確実にアウトしたいのであれば正面で捕るのが良いでしょう。

正面で捕ると

- 減速し切らなくても捕球できる

- イレギュラーしても最悪体に当て、1塁に投げられる

- 捕った次の右足でステップを踏める

ため、必須の技術です。

グラブトスのやり方

スクイズなどホームでアウトを取りたいプレーでは、グラブトスが必要です。

グローブで捕ってそのままトスしますが、

- グローブの網で捕る

- 手首を返さず、腕を振ってトス

すると、コントローがつけやすくなります。

1点を争う場面ですので、確実にアウトにしましょう!

意外と苦手!? 送球のコツ

ピッチャーは投げることが仕事ですが、意外と「フィールディング中の送球は苦手」な人が多いですよね。

ピッチングでは良いボールを投げれるのに、いざ送球となるとコントロールが乱れたり、力加減がわからないなんて症状が出ます。

送球が苦手な原因は

ピッチングと送球では腕など体の使い方が違うから

なんです。

ピッチング

- 軸足にしっかり乗せる

- 腕はじっくりトップに持っていく

- ステップ幅が大きい

- トップからリリースまで加速する幅が大きい

- できるだけ前で投げる

- 低めを目掛けて投げる

送球

- 捕ってから手をすぐトップに持っていく

- 腕を加速させる幅は小さくていい

- 捕球する野手が捕れるならどこ投げてもいい

こんな感じで、同じボール投げでも全く別物なのです。

「うわ難しい、、、無理じゃん」

「ピッチング投げと野手投げが混ざるからエラーするんだよなぁ、、、」

と思ったあなた、実は良い送球方法があります。

それはスナップスローです。

スナップスローとは野手がよくやる投げ方ですが、

- 軽い力で

- タオルを回すように腕を使い

- 股関節と腕を連動させてリリース

するため、ピッチングにおける投げ方と区別しやすく良いボールを投げやすいですよ。

まとめ

ピッチャーで試合に出るにあたり、必要な知識、動きは次のとおりです。

- ピッチャーはプレートから投げる

- 3アウトを9(もしくは7)イニング重ねる

- アウトの取り方は色々ある

- フライは野手に任せる

- ベースカバーは捕ってから踏む

- バントは状況別に覚える

- バント処理は正面で

- グラブトスは手首を返さず腕を振る

- 送球が苦手ならスナップスローで

以上がピッチャーの守備でした。

実際に試合をしてみないとわからないこともあるので、今回紹介したことをベースに覚えていきましょう。