- イチローみたいにカッコ良く守備をしたい

- 捕球でミスが多いし、肩も弱いし、どうにかしたい

- ライトにコンバートされたけど、カバーリングが多すぎて分からん

そんな状況で日々悶々と過ごしている人もいるのではないでしょうか。

何も考えず練習してもフライ捕球は上手くなりませんし、スローイングでアウトを取れるようにはなりません。

みんな憧れのイチローは、高校までピッチャーで、プロになってからライトになりました。

しかし、自分の頭で考え、コーチの教えを聞き、効果的な練習を積んだ結果、一流の守備を手に入れたのです。

今回は、小学校(軟式)から高校(硬式)まで野球を続け、社会人になった今でも野球を楽しんでいる私、ダーコンがライト守備のポイントを凝縮してお伝えします。

ライト守備で大事なポイントは、ゴロ・フライ捕球やスローイングのコツ、カバーリングの詳細まで解説していきます。

今回の解説を読んで実践することで、

- ゴロ捕球でイレギュラーしても対応できる

- フライを捕球できる範囲が広がる

- 今より+10メートル遠投ができる

ようになります。

本記事の内容を実践して、

「あなたがライトを守ってくれるから安心だ」

そんな存在になりましょう。

目次

ライトの守備・役割

外野は基本的に、内野と比べると忙しくなさそうですよね。

タイムを取って内野手が集まってるとき、バッティングのことしか考えてないらしいよ

ただし、ライトとなると少し事情は違います。

ライトの仕事は

- ゴロ捕球

- フライ捕球

- スローイング(遠投)

- カバーリング

- ポジショニング

と、意外と多岐にわたります。

特にカバーリングとポジショニングは1球ごとに反応する必要があるので、本当に忙しいです。

まずは守備位置からおさらいしましょう。

ライトの守備位置

ライトの守備位置はセカンドの後ろ、フェンスとセカンドの間です。

バッターによっては、スイングから打球の傾向がわかるので、前後左右に動いてみましょう。

ゴロ捕球

レフトやセンターと違い、ライトのゴロ捕球は、2種類あります。

- 中継に返す、遠投するためのゴロ捕球

- ライトゴロにするためのゴロ捕球

特に、「ライトゴロにしたかったのに投げるのが遅くて間に合わなかった泣」

となるのは防ぎたいですね。

では、それぞれ解説していきます。

1 中継に返す、ランナーを刺すためのゴロ捕球

いわゆる、外野にとって基本のゴロ捕球です。

頭に入れて欲しいことは、外野手には後ろを守ってくれる野手がいないことです。

あなたがエラーしたら、チームは負けると言っても過言ではありません。

なので、ゴロが飛んできたら外野手は、確実に捕球するか、体に当てて前に落としましょう。

しかし、

確実性ばっか求めてたらバックホームとか刺せないじゃん

そんな声が聞こえてきますね。

確実に、しかもスローイングでランナーを刺せるゴロ捕球のコツは2つあります。

- 捕球する4、5歩前から打球のラインにグローブを入れておく

- 右足が着地しているときに捕球する

↑の捕球は、筆者が高校時代に外野ゴロをそらしてサヨナラ負けした経験から、研究を重ね生まれましした。

みなさんにはそんな悲しい思いをして欲しくないので、ぜひ実践してください!

2 ライトゴロにするためのゴロ捕球

少年野球やおじさんたちが楽しむような野球では、ライトゴロもあります。

ライトはファーストに距離が近く、ランナーの足もそこまで速くないことが多いからです。

せっかくピッチャーが「よし、打ち取った」と思っているのだから、アウトにしてあげたいですね。

ライトゴロにするためには

内野手の捕球、送球

を真似するのが1番です。

打球の正面に入り、捕ったらワンステップで投げるとアウトにしやすいですよ。

フライ捕球

ライトフライの捕り方

一口にフライと言っても、ライトに飛んでくるフライはクセが強いことが多いです。

例えば、

- 右バッターが流したフライはライト線側に切れていくことが多い

- 左バッターが引っ張った打球はファウルゾーンに向かって曲がったり左中間に伸びたりする

- 投球を真芯で捉えるとライナーから急に落ちる打球(ドライブ)が飛んでくる

と言った具合です。

慣れてないと急に視界からボールが消えるので、柔軟に対応したいですね。

各種打球への対応は

- 右バッターのフライ

→予想よりも左側から打球に入る - 左バッターのフライ

→左中間ならそのまま伸びていくことが多い

ライン側ならファウルゾーンに切れていくことが多い - ドライブ回転の打球

→長く見て落ちたら肘を起点にグローブを縦に使って捕る

といいでしょう。

臨機応変さが求められるライトのフライ捕球ですが、基本的には外野フライのコツを抑えていると対応できます。

外野フライのコツは

- 半身(はんみ)の状態で待つ

- 自信がなかったらスタートしなくていい

- 距離感がわからなかったら、少し重心を下げて目線をズラして見る

ことです。

さらに、捕球するときも半身がオススメです。

正面を向いたまま捕球しようとすると、予想に反して打球が伸びた時や前に落ちたとき、一歩踏み出すのが遅れます。

半身の状態で、前後左右に対応できるようにしましょう。

後ろの打球は背走も

普通の打球だと、後ろに飛んだらボールを見ながら走ればいいですが、強い打球だとそうもいきません。

特に1点差で2アウト2、3塁で「このフライを捕れなければ負け!」なんて場面では、何がなんでも捕りたいですよね。

そんな一か八かのときは背走するのもアリですよ。

背走だと

- ボールを見ながらよりも守備範囲が広がる

- フェンス際の打球も捕れる可能性が高い

ため、外野手なら練習しておきたい技術ですね。

ただし、フェンスに当たるような長打の場合はクッションボールを素早く処理し、内野に返球する必要があります。

「あと一歩」が捕れる!ダイビングキャッチ

外野守備をしていると「もう少しで捕れるのに、、、」という打球がよく飛んできますよね。

特に前の打球だと守備範囲である分「ピッチャーのためにも捕ってあげたい」気持ちがあるでしょう。

そんな「あと一歩」で捕れるときはダイビングキャッチも選択肢の一つです。

アウトが取れるだけでなく、アクロバティックな分チームも盛り上がるため、一回くらいやってみたいですね。

怪我のリスクがありますが、極限まで低リスクでダイビングキャッチするポイントは

- 目線を低くブラさない

- ランナーの帰塁のようにスライディングする

- グローブ側の手を伸ばしすぎず、両腕を少し曲げて捕る

- グローブの外側から着地する

の4点です。

特に4は、グローブの外側からではなく手首の内側から着くと骨折の原因になるため注意しましょう。

怪我したくない!でも確実にダイビングキャッチできる方法と練習を知りたい人はこちら。⤵︎

「どうしてもダイビングキャッチが怖い」なら、スライディングキャッチを習得しましょう!

スローイングのコツ

レーザービームを投げる!ポイント3選

外野手の中でもライトはサードから1番遠いため、強肩が求められます。

イチロー選手が有名になったのも、安打数のみならずレーザービームが凄すぎたからですよね。

ライトを守るなら身につけたい”刺せる送球”のコツを紹介します。

強く、アウトを取れる送球は

- 右足で捕球し、右→左(ジャンプ)→右→左のステップで投げる

- 腕は大きく広げ、スタンダードダブルの形を作る

- 背負い投げの要領で体を回転させる

一つずつ解説していきます。

右足で捕球し、右→左→右→左のステップで投げる

捕球は先ほどお話ししましたが、その後のステップまでは解説していませんでしたね。

送球ではいくら肩が強くても、投げるまでに時間がかかったり、投げるための体勢が作れないと意味がありません。

捕球してから送球するまでのステップは、

真上に飛ぶ(ジャンプ)

ことが大事です。

真上に飛ぶことで

- ダッシュの勢いを止め反動が生まれる(投げるエネルギーとなる)

- 飛んでいる間に強く投げる体勢を作れる

など、良いことづくめです。

イチロー選手はもちろん、強肩でおなじみ鈴木誠也選手も実践しているので、みなさんも取り入れましょう!

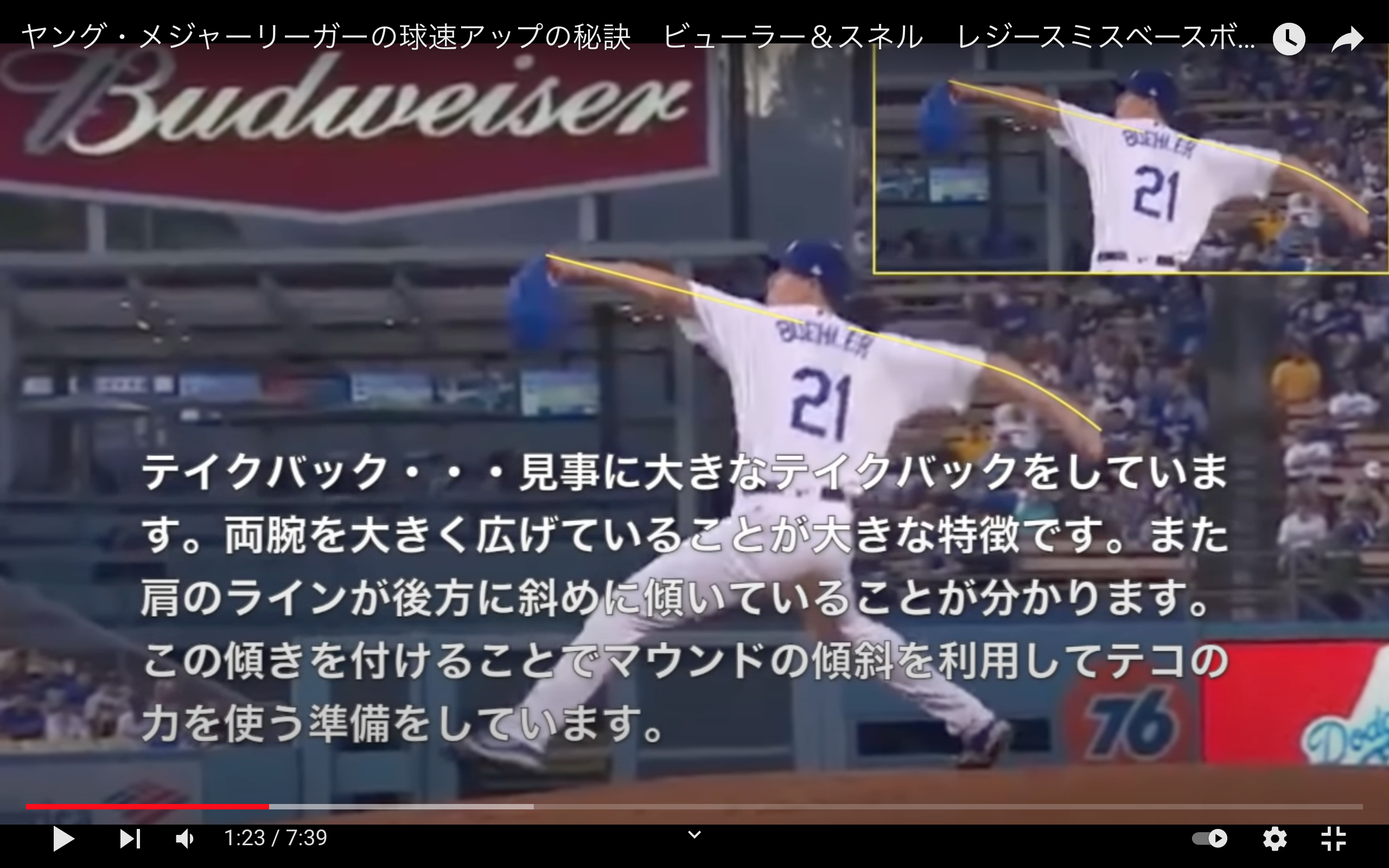

腕は大きく広げ、スタンダードダブルの形を作る

長い距離をスローイングするならしっかり助走してトップを作ることが重要ですが、ただ腕を大きく使えばいいってものではありません。

よく腕を大きく回そうとして⤵︎のように背中側にまで回してしまう人がいますが、

そんな使い方していたら腕が出てこないで遠距離を投げれないわ、肩の前側を痛くするわで良いことがないです。

この時期は肩の前が痛くて、塁間以上を投げれませんでした。

反対に長い距離を強く投げるためには、腕を自分の体の前側で回して大きく使うことが重要になります。

そこで理想的な動きがスタンダードダブルの形です。

https://www.youtube.com/watch?v=O5w23zYkSkI

スタンダードダブルとは、メジャーリーグのピッチャーたちがやっている動作であり、

- 脚、腹筋、背筋、肩、腕の筋肉全部を使える

- 上から腕を振り下ろせるから伸びるスピンをかけられる

など、外野手にも嬉しいメリットがあります。

「体格で劣っているなぁ」「肩が弱いんだよなぁ」と思うならなおさらやってみましょう!

背負い投げの要領で回転する

最後に重要なことは、背負い投げのように縦回転することです。

スタンダードダブルで全身を使う準備をしたのですから、溜めた力を全てボールに乗せて投げるように上から腕を振り下ろしましょう。

最後は回転の勢いで背中を見せるくらいで丁度良いですよ。

スローイングのコツをまとめて知りたい人はこちら⤵︎

おすすめトレーニング

捕球について解説してきましたが、ライトに1番要求されるのはスローイング(強肩)です。

ランナーの進塁を防ぐために、ライトには肩の強さが求められます。

「うわ、肩弱いから無理じゃん」

と思ったあなた、実は肩を強くする方法があるんです。

それが、レジースミスのスローイングトレーニングです。

高校時代に知りたかったわ

筆者のように、

「これまで投げるためのトレーニングがわからなかった」

人には特にオススメです。

もう1つ、強肩を手に入れるための練習は、遠投です。

世間では

「遠投は低い軌道だけでいい」

と言われていますが、筆者はあまりオススメしません。

低い軌道だけよりも、高い軌道(45度)と低い軌道の両方で投げた方が、力の入れ方や体の使い方の違いがわかります。

体の使い方がわかると、結果的に強いボールを投げる感覚をつかみやすくなります。

なので、遠投は高い軌道と低い軌道両方しましょう。

また、実践でスローイングするときのポイントは

中継手の頭の上を狙って投げる

ことです。

ボールに勢いがあれば中継手はそのままスルーしてくれて、勢いがなければカットしてくれるのでオススメです。

レジースミスの最大外旋位以外にも良いトレーニングを知りたい選手はこちら

【重要な役割】カバーリング

「ライトは意外と忙しい」

と言われる要因がカバーリングです。

というのも、

「試合中はピッチャーの球数と同じだけ走っている」くらいダッシュするからです。

カバーしすぎて中学の大会の帰り、左右の太もも前後とふくらはぎをツりました

しかし、送球ミスしたときに余分な進塁を与えないよう、カバーリングは必須なのです。

ライトがカバーする場面は

- 内野からのファースト送球

- ファーストけん制

- サード、ショート、レフトからのセカンド送球

- ファースト、セカンドのゴロ、フライ

- センターへのゴロ、フライ

と盛りだくさんです。

送球の場合と打球の場合の違いは、

- 送球→送球のライン上で距離を取って待つ

- 打球→打球を捕る人の後ろで待つ

ことです。

また、

フライが飛んだら、捕る人に打球の落下地点を教えることも重要ですよ。

ライト守備に関わるルール

ライトが知っておくべきルールは次の2つです。

タッチアップ

タッチアップとは、フライが飛んで、野手が捕球したらランナーは進塁しても良いというルールです。

特にライトだと、

- ランナー2塁の場面でフライが飛んできて、ランナーが3塁に走る

- ランナー3塁の場面でフライが飛んできて、ランナーがホームに走る

場面が多いです。

ランナーが走ったら、鍛え上げたスローイングでアウトにしましょう。

グラウンドルール

少年野球、草野球あるあるで、

「どこからがエンタイトルツーベースで、どこからがホームランか分からない」

ということがあります。

河川敷や広場など、野球用に設計されていない場所でも試合をするからです。

よって、グランドごとにルールが変化します。

アウトかセーフか、ランナーがどこまで進むのかに関わってくるので、試合前に審判に確認しましょう。

レフトとセンターの守備もやろう

よく言われることですが、外野を守るなら外野3ポジション全てを経験しておく方がいいですよ。

3ポジション全て経験しておくと

「センターって意外と打球が見えづらいんだな」「ライトってめっちゃ打球切れるじゃん」

など新たな発見があります。

すると実戦で

- 守備位置ごとの特性を考慮してポジショニングが取れる

- カバーリングも機転を効かせて工夫できる

- バッターと打球を見て、隣のポジションにアドバイスできる

ようになり、チームとしての守備力が上がります。

加えて選手交代や負傷者が出たときに、全く打球も見たことのないポジションに就いたら、チームとしても自分としても困りますよね。

外野全3ポジションを経験するのは必須ですよ。

まとめ

ライトの守備についてのまとめは↓こんな感じです。

- ゴロ捕球は普通バージョンとライトゴロバージョンがある。

- フライは半身で待って、半身で捕る。

- スローイングはジャンプとスタンダードダブルで

- レジースミストレーニングと遠投で強肩に。

- カバーリングは大変だけど、必須だからやろう。

- タッチアップはライトの見せ場。強肩を披露しよう。

- グランドルールは審判に確認しよう。

以上がライトの守備の基本とコツです。

肩の強さは特に求められるので、意識してたくさんトレーニングしましょう!