- 楽天の辰己や阪神の近本みたいにかっこよくセンターを守りたい

- 肩が弱いし、足も速くないけど、センターを守れるかな?

- センターにコンバートされたけどゴロ・フライ捕球やカバーリングとか全く分からん

野球を始めたばかりの人も、何年も続けている人もそう思いますよね。

高校時代にコンバートされた私も同じことを思いました。

しかし、守備範囲の広さ、捕球の確実性、肩の強さ、全てがないとセンターは務まりません。

ましてや、

「分からないけどチーム練習のときに覚えて練習すればいいや」

なんて思っていると、監督から”使えない奴”認定されます。

この記事は、小学校から高校まで野球を続け、社会人になった今でも趣味で楽しんでいる私ダーコンがセンター守備のエッセンスを凝縮してお伝えします。

センター守備のポイントは

- ゴロ捕球→右足前の状態で捕る

- 広い守備範囲、フライ捕球→半身(はんみ)で待って半身で捕る

- 強肩を手に入れる→真上ステップ、レジースミストレーニング

- カバーリング→打球が飛んだ方向、送球のラインに走れ!

です。

この記事を読んで実践すると、、、

楽天の辰己、阪神の近本のように、センターを守って試合で活躍できます。

目次

守備範囲・位置

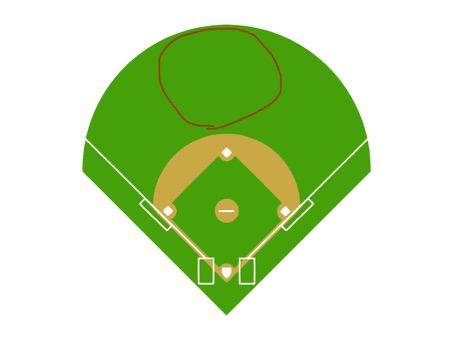

センターが守るのは、

セカンドの後ろとショートの後ろ全部です。

画像を見てもわかるように、めちゃくちゃ広いです。

その分走る距離が長く、私が高校のときに経験した守備では、1番体力を使ったポジションだと思っています。

守備範囲がすごく広いから、足の速さと肩の強さが必要だね。

広い守備範囲を手に入れるため、根本的に足が速くなりたい人はこちら

センターの役割・向いてる人

センターは、4人の野手(セカンド、ショート、レフト、ライト)と隣り合っているため、連携が多く忙しいポジションです。

具体的には、基本的なゴロ捕球、フライ捕球、スローイングに加え、カバーリング、他の野手に指示出しすることが仕事です。

更に、守備範囲は全ポジション中で最も広いです。

なので、センターに適性のある人とは

- ゴロとフライが確実に捕れる

- 守備範囲が広い(足が速い)

- 肩が強い

- バッターを観察できる

- グランド状況を基に打球を予測できる

人が良いでしょう。

ゴロ捕球は右足前で!

ここで言う「ゴロ捕球が確実にできる」とは、自分は止まったまま、転がってきたボールを捕れることではなく、

動きながら打球のバウンドを合わせて捕れる

ことを指します。

というのも、センターをはじめとした外野は自分の正面に打球がくることは少なく、処理すべき範囲が内野より広いからです。

自分が構えた場所より20メートルも離れた場所に飛んでくるため、ボールに追いつき、走りながら捕る技術が求められますよね。

さらにゴロはグランドのデコボコ加減によってバウンドが変わり、「捕球の直前に急に跳ねた」なんてこともザラにあります。

対応すべき打球が無数にあるため、動いて走りながらも捕れる選手になりましょう。

「もうゴロ捕球でミスしたくない」人にオススメ、外野ゴロのコツと練習方法

これで大丈夫!ゴロ捕球のコツ

センターは守備範囲が広いうえに、後ろに誰もいません。

そのため、センターがゴロを捕り損ねて後ろにてんてんてん、、、

なんてしたら長打確定、最悪ランニングホームランで点が入ります。

ゴロ捕球をミスしがちな人は

- 走った勢いのまま捕球しようとする

- 上がっているバウンドで捕ろうとする

- 打球のラインとグローブのラインが一致していない

という特徴があります。

高校時代の私のように、ゴロ捕球をミスしてサヨナラ負けなんてことを、皆さんにはして欲しくないのです。

そんな訳で、悔しい思いと様々な動画を見て研究した結果完成した、初心者でも安心してできるゴロ捕球をご紹介します。

ゴロ捕球のコツは

- 捕球する位置の4〜5歩前から打球のラインにグローブを入れる

- 右足が着地しているときに捕球する

ことです。

余裕を持ってボールを見れ、イレギュラーバウンドにも対応できるようになりますよ!

フライ捕球

ゴロと同様に、フライも自分の正面に来ることはほとんどなく、左中間や右中間などあちこちに飛んできます。

加えて打球に変な回転がかかっていたり、風が吹いていると不規則に落ちたり伸びたりします。

フライの捕球も「動きながら確実に捕れる」ようになりましょう。

追いつける!捕れる!フライ捕球のコツ

先ほども紹介したように、センターに飛んでくるフライは「わかりづらい」ことが多いです。

私自身、レフト・ライトを経験した後にセンターを守ったのですが、真正面から打球が来るため、距離感がつかめないなんてことが当たり前でした。

距離感がつかめないと、一歩目が切れずにアウトが取れなくなってしまいます。

センターフライを確実に捕るコツは

- 最初から半身(はんみ)で待つ

- 一瞬で判断しなくていいから、確実にスタートを切る

- 分からなければ、少し腰を落とし、目線をズラして打球を見る

ことです。

野球をしていると「1歩目が速いことはいいことだ」言われがちです。

しかし、慣れないうちや自信がないときに思いつきでスタートを切ることはオススメしません。

外野は内野と比べ、打球が来るまでの時間が長いので、確実に1歩目を切りましょう。

フライを確実に捕れるスタート、コツ、練習方法を知りたい人はこちら

後ろの打球は背走も

普通の打球だと、後ろに飛んだらボールを見ながら走ればいいですが、強い打球だとそうもいきません。

特に1点差で2アウト2、3塁で「このフライを捕れなければ負け!」なんて場面では、何がなんでも捕りたいですよね。

そんな一か八かのときは背走するのもアリですよ。

背走だと

- ボールを見ながらよりも守備範囲が広がる

- フェンス際の打球も捕れる可能性が高い

ため、外野手なら練習しておきたい技術ですね。

ただし、フェンスに当たるような長蛇の場合、クッションボールを的確に処理して内野に返球する必要があります。

「前方の打球は全部捕りたい」ならダイビングキャッチ

相手が4番バッターでこちらが深めに守っている場面。

バッターは打ち損じてフラフラっとセカンド後方にフライが上がりました。

ピッチャーからすると「打ち取れた!ラッキー!」と思う打球ですので、捕って楽にしてあげたいですよね。

しかし立った状態でしか捕れないと打球に追いつけず、セカンドとセンターの間に落ちる”ポテンヒット”になる可能性が大きくなります。

そんな打球を処理し、守備範囲が広くなるのがダイビングキャッチです。

しかし一般的に怪我をしやすいと言われる捕り方であり、元ニューヨークヤンキースの松井秀喜選手も手首を骨折しました。

いろんな上手い人のダイビングキャッチを研究した結果、怪我をしないためには

- 目線を低くブラさない

- ランナーの帰塁と同じ要領で飛ぶ

- グローブ側の腕を伸ばしすぎない

- 着地するときはグローブの外側を地面に着ける

ようにして捕るといいでしょう。

「他人を真似して飛んでるけどボールにかすりもしない」「飛んでも痛くないダイビングキャッチのコツを知りたい」人はこちら⤵︎

もし「ダイビングキャッチは危険だからやりたくない

「でも前の打球をぎりぎりでも捕りたい」と思うなら、スライディングキャッチもアリです。

チームの監督、コーチが教えてくれないスライディングキャッチのコツと練習方法はこちら

一歩目を速く、守備範囲を広くしよう

先ほど「1歩目は慎重に行こう」と話しましたが、もちろん速いに越したことはないです。

というかセンターはレフトやライトと違い、ファウルゾーンに接していない分広い守備範囲が求められるため1歩目は超重要です。

1歩目のスタートが1秒違うだけで、5メートルも守備範囲が変わってくるため、「ある程度打球を判断できるようになった」人は1歩目を速くしましょう。

しかし単に「1歩目を速くしよう」と思っても1歩目を強く踏み出して速くなった気になっている人がとても多いのも事実です。

強く踏み出すと自分の力のみで地面を蹴ることになり、地面から足を離すまで時間がかかりすぎてしまいます。

そんな人にオススメの練習方法がこちら⤵︎

”抜重”という

- 重心は下に落ちる

- 進みたい方向とは逆方向に一歩目を出す

技術を習得することで力をかけずに一歩目が爆速になりますよ。

肩が強くなる!スローイング

外野で1番強肩が求められるポジションはライトですが、センターも肩が強いに越したことはないです。

なぜならセンターは

- バックホームはライトと同じくらいの距離を投げる必要がある

- 左中間や右中間など内野から遠い場所で捕球することが多く、そこからタッチアップもある

※タッチアップとは、ランナーがいる場面でフライを打ち、野手が捕球してからランナーが次の塁に向かって走る動作のことです。

センターが長い距離をスローイングする場面は

- 3塁への送球

ランナー1塁で右中間に打球が飛んだ場合

打球がフェンスまで飛んだ場合 - ホームへの送球

ランナー1塁でフェンスまで飛んだ場合

ランナー2塁でセンター前ヒットの場合

ランナー3塁で外野フライが飛んだ場合

です。

また、いずれも得点される確率が高い場面ですので、正確さも求められます。

なので、送球は低く・強く投げましょう。

中継手の頭の上を狙うと、コース高さ両方が丁度良いよ。

あとは自分の肩の強さと相談しながら調整しましょう。

これまでの説明を読んで、

「肩が弱いとセンターはできないのか、、、、さよなら、、、、」

なんて諦めないでください。

肩を強くするには

- 投げ方を改善

- 遠投

- レジースミスのトレーニング

がオススメです。

やってみると、指のかかりとボールの質が別人になりました。

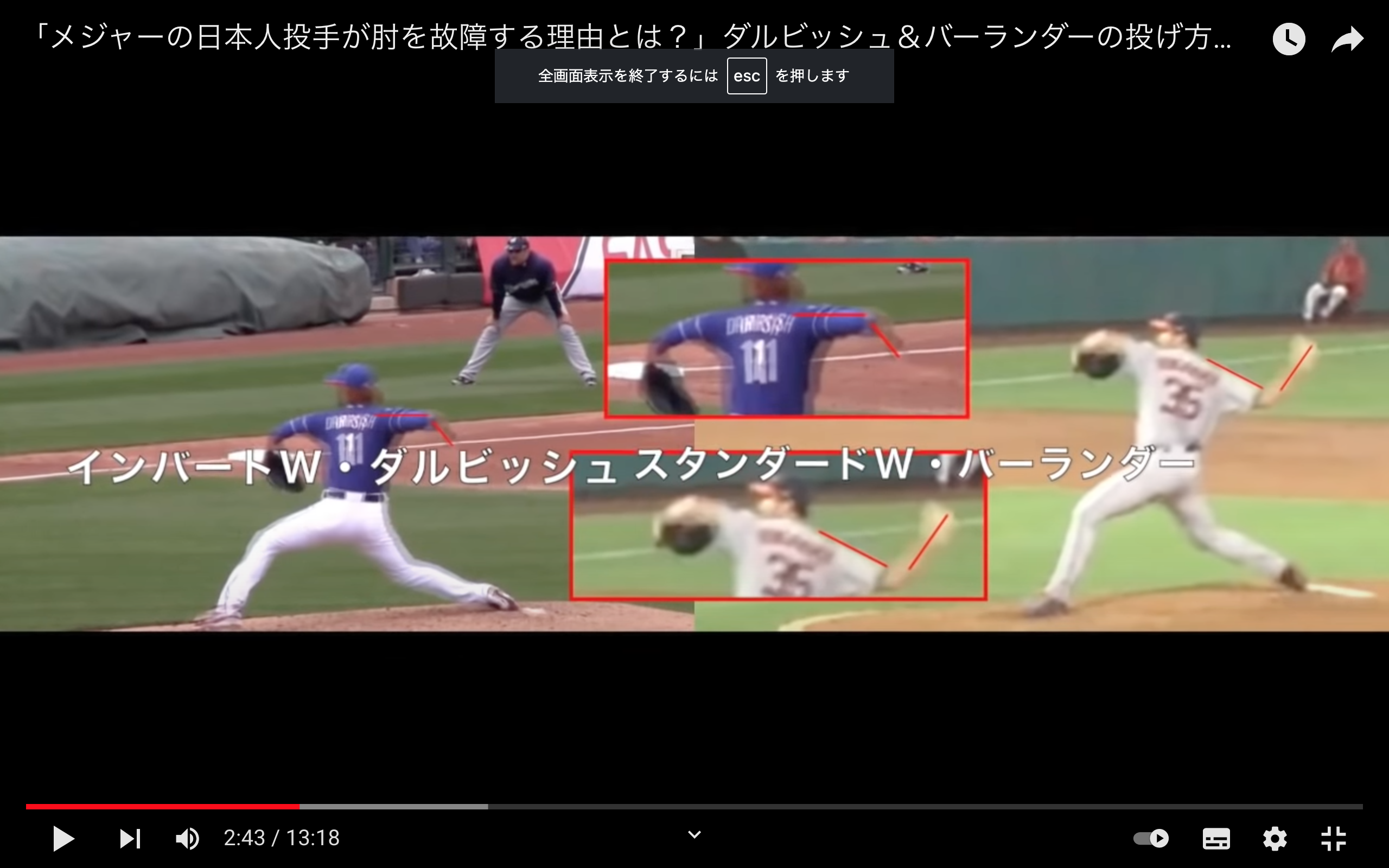

「強肩」になれる投げ方

同じ形・重さのボールを投げているのに、「なんでチームメイトのあいつの方がいいボールを投げれるんだ?」と思ったことはないでしょうか。

その原因は腕を加速させる体の使い方ができていないからかも

長い距離でボールを加速させ、たくさん回転をかけるとボールが飛んでいくことは想像がつくでしょう。

ということで今回は、筋力が変わらなくても今よりボールを加速させて遠くに強く投げれるコツの

コーファクス理論

を解説します。

コーファクス理論とは、昔メジャーリーグのロサンゼルスドジャースのエースだったサンディ・コーファクス氏が確立した理論です。

この理論の中でも外野手にも活かせるポイントは

- ボールを投げる腕は肘から上げず手から上げる

- 腕を広げた形がWの形になっている

- リリースしてからも腕を深く振り切る

ことです。

https://www.youtube.com/watch?v=fmnFXLzRIoI&t=308s

更にレジースミスのトレーニングは筆者に革命をもたらしました。

なんと、野球から離れた大学時代に続けたら、高校のときよりいいボールを投げられるようになったのです。

トレーニングは星の数ほどあれど、コレは自信を持ってオススメできます。

レジースミスの最大外旋位以外も良いトレーニングがきっと見つかる!

強肩になるトレーニング集はこちら

カバーリング【セカンド・ショート・外野】

センターは、「自分で捕って投げていれば十分」なポジションではありません。

多くのポジションと隣接するだけに、カバーも大忙しです。

センターがカバーするのは

- セカンド、ショートの打球

- 2塁送球

(キャッチャー、ファースト、ランダウンプレーのサード) - レフト、ライトの捕球

です。

「打球が飛んだらとりあえず走らないと!」と思いましょう。

【外野のリーダー】指示出し

センターは外野の要なので、レフト・ライトに守備位置について指示を出す必要があります。

例えば、”右の引っ張りタイプの強打者ならレフトを後ろ目に守らせて、ライトを右中間に寄らせる”等です。

指示を出すにあたっての基準はたくさんあります。

- グランド状況

(地面のぬれ方、風、フェンスの硬さ、太陽) - バッター

(左or右、引っ張りor流し、パワー、タイミング) - ピッチャー

(コース、球種)

多すぎ、、、

グランド状況については、アップのときやイニング間のキャッチボールで確認しましょう。

バッターに関しては、たくさんのバッターを見て目を養うことが大事です。

特にスイングと打球の傾向は関係が深いため、「同じチームの〇〇に似てるからこっちに来そう」などデータを蓄積していきましょう。

また、ピッチャーの球種については、センターから目視することは困難なので、ショートにサインで伝えてもらうと良いですよ。

レフトとライトの守備もやろう

よく言われることですが、外野を守るなら外野3ポジション全てを経験しておく方がいいですよ。

3ポジション全て経験しておくと

「センターって意外と打球が見えづらいんだな」「ライトってめっちゃ打球切れるじゃん」

など新たな発見があります。

すると実戦で

- 守備位置ごとの特性を考慮してポジショニングが取れる

- カバーリングも機転を効かせて工夫できる

- バッターと打球を見て、隣のポジションにアドバイスできる

ようになり、チームとしての守備力が上がります。

加えて選手交代や負傷者が出たときに、全く打球も見たことのないポジションに就いたら、チームとしても自分としても困りますよね。

外野全3ポジションを経験するのは必須ですよ。

まとめ

センターの役割とコツは次のとおりです。

- ゴロ捕球→右足前で捕る

- フライ捕球→すぐ判断せず、半身で捕る

- スローイング→低く、強く。遠投とレジースミストレーニングがオススメ

- カバーリング→打球が飛んだらとりあえず走れ!

- 指示出し→グランド状況、バッター、ピッチャーで判断

センターは、とても忙しく、運動量が多いです。それでいて捕球と送球の正確性も求めれるため、大変なポジションでもあります。

ただし、工夫次第で意外とできることも多いので、色々試してみましょう!