- 打ったり投げたりは好きだけど、走塁は分かりにくくて苦手

- そもそも足が遅いから嫌い

- あと少しでスリーベースだったのに、、、セーフになるベーランを知りたい!

野球はベースを踏むと点が入るスポーツですが、べーランが上手くないと得点できる確率はメチャクチャ下がります。

足が遅くて悩んでるならなおさら知っておく必要があります。

そんな「ベーランは苦手っていうか好きじゃない」あなたに、小学〜高校まで野球を続け、高校で本格的な走塁を習った筆者が走塁の基本を教えましょう。

本記事では、走塁の超基本からルール、考えるべきこと、0.3秒は速くなるポイントを紹介します。

記事中の内容を実践していただくと

- 走塁で何を考え、注意すれば良いのかがわかる

- とっさのプレーでも自信をもって判断できる

- 野球のルールに詳しくなる

など、ワンランク上の野球選手になれますよ。

野球の楽しさが詰まった走塁をマスターして、今よりベーランが速くなりましょう!

「足が速くなりたい」「もっと走塁をレベルアップさせたい」人はこちら

目次

ランナーの超基本

「野球はズブの初心者です!」という方は、そもそもどの方向に走るのがいいか、打った後どうすればいいか「わからない」ですよね。

しかも野球経験者からしたら「当たり前すぎる」がゆえにとても「聞きづらい」です。

そんなあなたに、走塁の超基本を教えちゃいます。

走る方向

ランナーが走る方向は、”反時計回り”と覚えてください。

そして、最初にふむベースが一塁、その次が二塁、三塁、最後がホームベースです。

打ったら走ろう

あなたは、打った瞬間からランナーになります。

もっとわかりやすくいうと、”打ち終わって打球がフェアゾーンに飛んだ瞬間に一塁ベースに向かって走る義務があります”。

いい打球が飛んだり、相手がエラーしたらその先の二塁、三塁、ホームベースも狙えちゃいますよ。

ただし、注意点が1つあります。

それは、”打ち終わってから一塁に到達するまでにバットを手放す必要がある”こと。

バットを持ったまま一塁に(その先も)行くことはできないので、打ち終わったらすぐバットを手放しましょう。

リードの取り方

- 最初〜:リードの踏み出し方

- 2:38〜:リードを取る位置

- 4:47〜:戻り方、スタートの切り方

となっています。

ポイントは

- 後ろ足をクロスさせながらリードを取る

- 一塁ベースと二塁ベースを結んだ直線より少し外野側でリードを取る

- 体を切り替えして戻る&リードを取る

ことです。

タッチアップ

ルールにより、野手がノーバウンドで捕球した場合、ランナーは自分がいた塁に戻る必要があります。

具体的には、味方のバッターがフライやライナーを打ち、相手がノーバウンドで捕ったときです。

その場合、相手が捕球する瞬間は自分がいるベースに触れていて、捕ったらスタートできます。

駆け抜け or スライディング

ランナーの基本は走ってそのまま駆け抜けることです。

スライディングが必要なときもありますが、初心者の方は、頭からスライディングはやめておきましょう。

普段しない動きなので難しいうえに、最悪、脊椎損傷になって動けなくなる可能性があります。

スライディングするとしても足からにしましょう。

- 1:40〜:スライディングの基本

- 7:46〜実演

となっています。

とてもわかりやすいのでぜひ参考にしてみてください。

確実に速くなる!ベースランニングのコツ

ベースランニングの基本動作がわかったところで、確実に速くなるポイントを教えましょう。

特に固定式ベースなら効果バツグンです。

グランドのアレを利用するだけで、足の速さが変わらなくても確実にタイムが縮みますよ。

ベーランのコツを解説している動画がコチラ⤵︎

駆け抜け

↑この動画でも言及されていますが、ベースの角を踏むと捻挫するリスクが高くなります。

かくいう筆者も高校時代に軽く捻挫しました。

皆さんにはそんな辛い思いしてほしくないので、駆け抜けの場合はベースの手前の辺真ん中を踏みましょう。

もちろんファーストの足を蹴るくらい内側を走ってはいけませんよ。

オーバーラン

オーバーランの際、皆さんはどこを踏んでいますか?

多くの人はベースの内側の角を踏んでいると思いますが、それは体が流れてしまうためもったい無いです。

実は筆者も角を踏んでいました。

でもベースのある部分を踏んだらめっちゃ速く回れるようになりましたよ。

そのある部分とは、ベースにおけるキャッチャー側の側面です。

(捻挫防止のため右足で踏むことをオススメします。)

側面を踏むとベースを蹴れるため、走りの中で加速ができますね。

自分の力だけで走らず、ベースをカタパルトにして利用しましょう!

速く走るにはフィットしたスパイクを

また、速く走るためには、絶対にフィットした軽いスパイクを使うべきです。

素足感覚なのに、しっかりスパイクの歯が効いている方が速く走れそうな気がしますよね。

お気に入りのメーカーもあるでしょうから、各メーカーのオススメスパイクをまとめました。

特に筆者のおすすめはデサントのコウノエベルトスパイクですね。

フィット感が異次元で、足に左右差があっても両足フィットして使えているので感動しています。

ランナーで抑えたい7つのポイント

走塁の基本技術を抑えたら、実践に活かせる思考を身につけましょう。

ランナーになったら意識して欲しいことは

- カウント

- 回数

- 点差

- 他のランナー

- 守備位置

- 外野手の肩

- ベンチからのサイン

です。

それぞれ解説していきます。

1 カウント

常に現在のストライク、ボール、アウトのカウントを頭に入れましょう。

特に注意して欲しいのは

- 0アウト、1アウト

→フライ・ライナーが飛んだら一旦ベースに戻る - 2アウト

→どんな打球でもGO - 2アウト2ストライク3ボール

→ピッチャーが投げた瞬間GO

です。

他にもカウントごとに考えられるプレーなどありますが、初心者のうちは上記3点でOKです。

2 回数

1〜3回、4〜6回、7〜9回で分けて考えましょう。

(7イニング制なら1〜3、4〜5、6〜7で分けましょう。)

序盤ならアウトになる危険をおかしてでも進塁する必要はないですが、終盤に1、2点負けの状況では無理にでも走る必要も出てきます。

監督からの指示もありますが基本、”序盤は無理せず、後半僅差で負けているなら多少無理する”と覚えましょう。

3 点差

回数の解説でも述べましたが、点差も考慮しましょう。

自身が監督でない場合は1〜4点差(一発逆転がある)、5点差以上(一発逆転はない)のどちらかで考えます。

一発逆転がない場合は、慎重にゲームを進めて良いでしょう。

4 他のランナー

自分以外のランナーがどこにいるかも把握しましょう。

野球のルール上、前のランナーを追い越したらアウトになるため、自分の方が足が速かったら少し手加減した方がいいですね。

また後ろにランナーがいる場合、スライディングでホームインすると邪魔になることもあります。

他のランナーがどのくらいの速さで、どの位置にいるかを頭に入れましょう。

5 守備位置

野手の守備位置を確認しないと打球が飛び「え、そこいたの、、、」で飛び出しアウトを喰らうなんてことになります。

余計なアウトを献上しない&得点につながる走塁をするためにも、ベースを離れる前に確認しましょう。

主に外野の位置、内野の前身守備、中間守備などに注意です。

6 外野手の肩

1つでも先の塁に進むため、外野手の肩も考慮しましょう。

イチローのようなレーザービームを投げられたら、どんなに足が速くてもむやみに走れませんよね。

試合前のキャッチボールやノックを見ると大体わかりますよ。

7 ベンチからのサイン

最後にベンチからのサインもしっかり見ましょう。

監督やチーム一丸となって相手に立ち向かうことが重要であり、チームスポーツの醍醐味です。

実践してみよう(ベースごと)

走塁の基本を抑えたところで、実際のケースに沿って解説していきます。

ベースの踏み方、駆け抜けかスライディングか、リードの取り方まで詳しく見ていきましょう!

打つ→一塁かけ抜け

内野にゴロが転がったときは、一塁に走り駆け抜けましょう。

駆け抜けのポイントは、ベースの右手前の角を左足で踏むことです。

右足で踏もうとすると、左足がファーストを守る選手の体を蹴ってしまうことになり、お互い怪我につながるので気をつけましょう。

最初の方は「歩幅が合わない」こともありますが、まずは思いっきり駆け抜ける練習をして、その後、歩幅を合わせる練習をするのがオススメです。

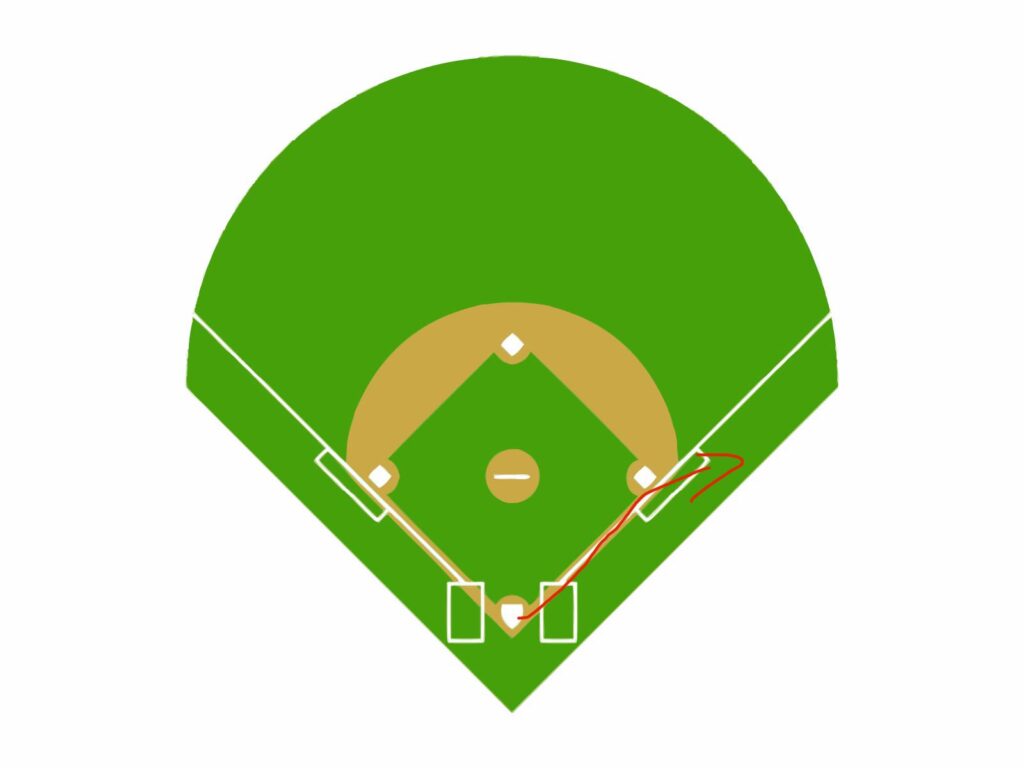

ベースを踏み終わったら画像のように右側にはけていくのがいいでしょう。

フェアグランドの中に入ると、内野安打だったのに進塁の意思があると思われ、”タッチされてアウトになっちゃった”なんてことが起こります。

審判の判断によるので、紛らわしくないよう駆け抜けましょう。

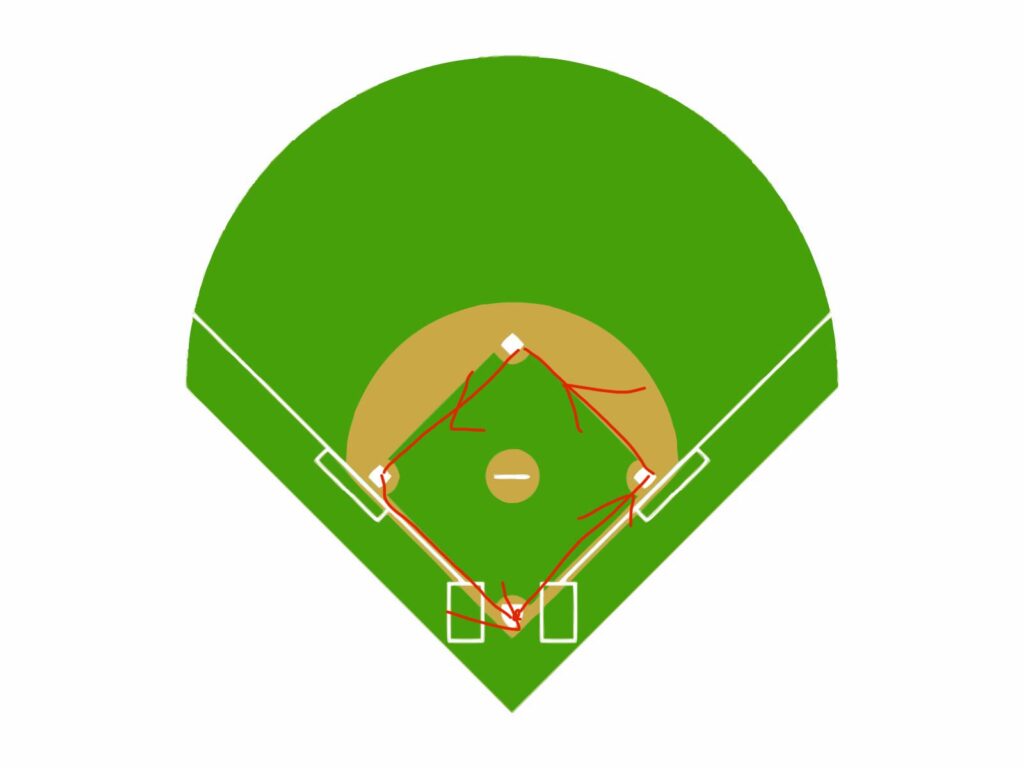

打つ→二塁へ

外野の間を抜ける打球や頭を越す打球、相手がエラーをしたときは二塁まで行ける可能性があります。

どこまで行けるかは自分の足と野手の動き、コーチャーの判断によりますが、”経験を積む”ことで判断できるようになります。

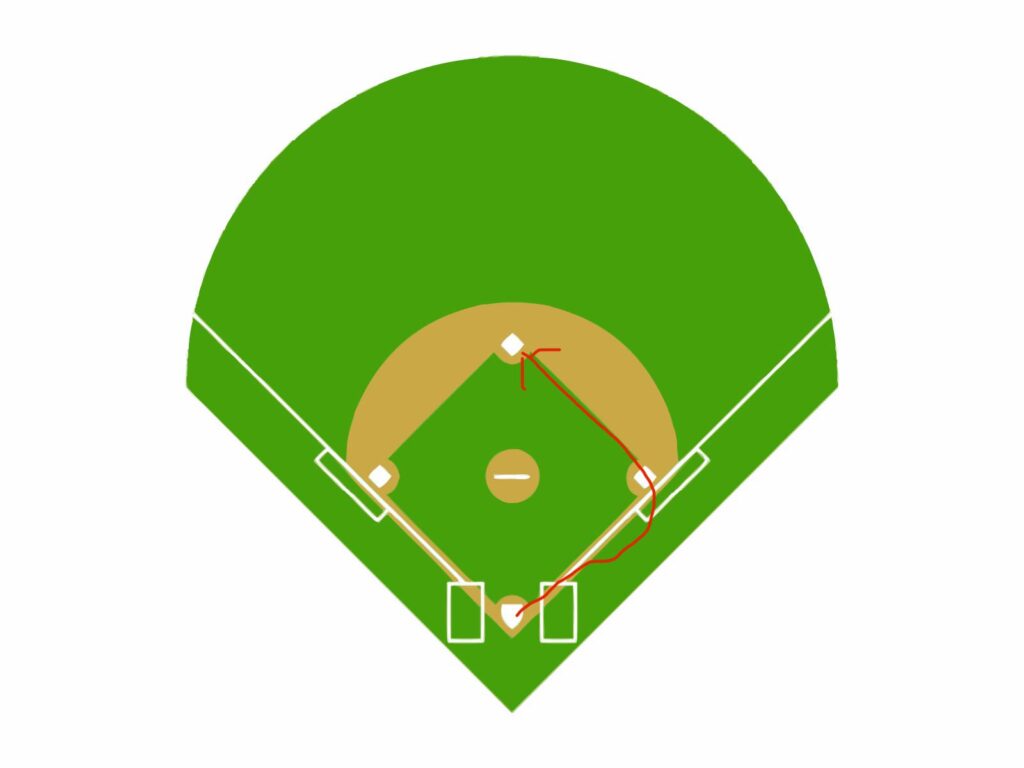

二塁に行く際のベースランニングのコツは”一塁コーチャー側に少し膨らんでから一塁ベースを踏むこと”です。

画像のように少し膨らんでから二塁に向かうことで、ムダなく直線で走ることができ、セーフになりやすくなります。

打つ→三塁へ

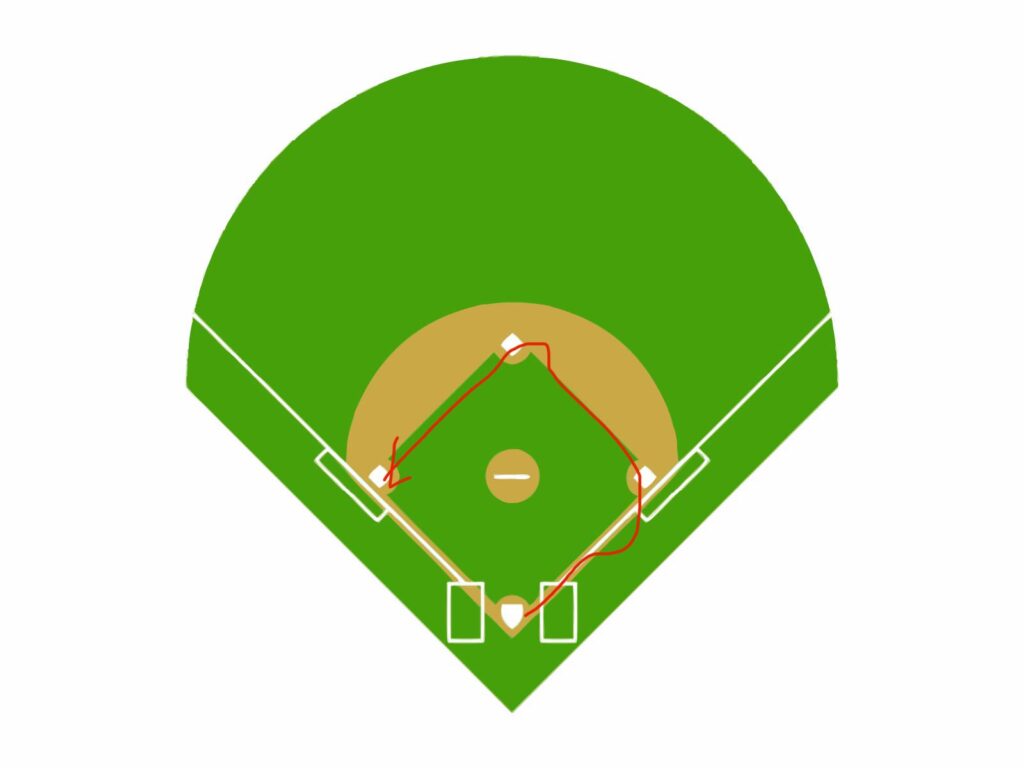

二塁までのベースランニングなら一塁ベースの前で膨らんで二塁に直線で入りました。

次は三塁までのベースランニングなので、一塁ベースの手前でふくらんでおくのに加え、二塁ベースの手前でもふくらんでおきます。

二塁ベースの手前ふくらんだところにベースがあると仮定し、そのベースを踏んでから本物の二塁ベースを踏んで三塁に向かいましょう。

打つ→ホームベース

打つ→二塁、打つ→三塁のときと同じように、ホームにも直線で入りたいものです。

なので二塁と三塁までのときと同じように、一個前のベース(三塁ベース)の手前で少しふくらんでおきましょう。

一塁→二塁

ここからは、リードを取ることが前提となってきますので、取り方はこちらを参照してください。

内野ゴロが転がったときは、ギリギリのプレーになることが多いので、スライディングも覚悟した方がいいかもしれません。

さらに、二塁への送球でミスは出やすいのも事実。

「二塁ベースに到達して満足」ではなく、常に三塁も狙う気持ちを持ちましょう。

一塁→三塁

バッターが長打を打つか、守備がミスをすると一気に三塁まで狙えます。

特に、長打を打った場合だと、「三塁まで行けそう」なことがあります。

その場合は、打つ→三塁へのときと同じように、二塁ベース手前で少しふくらんでから三塁ベースに向かいましょう。

一塁→ホームベース

味方が放った打球が外野の間を抜けたり、外野の頭を越したら一気にホームも狙えます。

打つ→ホームベースへ走るときと同じように、三塁ベースの手前でふくらんでから、直線でホームベースに走りましょう。

二塁→三塁

二塁ランナーのときは、一塁ランナーのときとは違ったリードの取り方をします。

一塁ランナーのときはベースを結んだ直線より少し後ろでしたが、二塁ランナーのときはあと2、3歩後ろにとりましょう。

二塁への牽制は、セカンド、ショートのどちらかが入るため、一塁よりも多く帰塁の時間が取れます。

さらに、二塁から一気にホームに帰りたい場面もあります。

ホームベースに直線で入るためにあらかじめふくらんでおいて、三塁ベースを蹴る工夫でもあります。

二塁→ホームベース

二塁→三塁で説明したように、直線でホームに入りましょう。

三塁→ホームベース

三塁ランナーのリードは、三塁ベースとホームベースを結んだラインより少しファウル側に取りましょう。

打球が当たると守備妨害を取られてアウトになってしまうかもしれないのです。

ホームにはほぼ直線の位置にいますので、行けると思ったら突っ込んでいきましょう。